所属分类: 区域规划/总体规划与战略规划

项目地点: 山东省

设计单位: 总体规划一所

项目负责人: 袁昕 林文棋 熊国平 赵广文

2003年6月26日,山东省委常委扩大会议明确了“严格控制城市向南发展,将南部山区作为城市重点生态保护区”的“南控”方针。济南市把南部山区定位为服务于省会生产、生活、生态,发展生态农业、生态旅游的综合性生态经济区,以“山更绿、水更清、天更蓝、民更富”为目标,走“在保护中发展,在发展中保护”的路子。本次规划旨在贯彻“南控”方针和“在保护中发展,在发展中保护”的发展思路。

一、规划主要解决问题

1、引导南部山区由自发发展走向和谐发展

2、引导南部山区由蔓延发展走向集中发展

3、引导南部山区由无序发展走向有序发展

二、功能定位与发展战略

1、南部山区(东片)的功能定位是:

(1)山东省兼具齐鲁文化特色的风景名胜旅游区;

(2)济南都市圈中部的生态经济区;

(3)济南市重要的水源保护区和绿色产业发展区;

(4)济南市南部主要的商贸物流基地和旅游服务基地。

2、发展战略

(1)经济发展服务化:发展面向区外服务经济,构建农村金融服务体系;

(2)社会发展扩展化:扩展基本社会服务,扩展生态涵养绿化;

(3)村镇发展层次化;镇——中心村——基层村三级村镇发展体系;

(4)产业发展生态化:农业集约化、工业清洁化、服务业高级化。

三、产业发展规划

1、产业门类选择

鼓励类产业:生态旅游、生态农业、农产品初加工业、旅游工艺品。

限制类产业:旅游地产、教育培训产业、文化创意产业。

禁止类产业:采矿业、水污染工业

2、产业发展布局引导

将南部山区从西北到东南划分三个产业片区用地分别是都市农业区、商务旅游区和休闲度假区,以一级公路和重要村镇为载体的产业发展带将这三个片区有机联系在一起,形成“一带三片”的产业空间规划。

四、村庄规划

(1)村庄现状分析

规划采用聚类分析的方法,选取影响山区村庄布局的最主要变量进行因子分析。选取地质灾害分区、渗漏区分区、离中心城区距离、离水库距离、离河流距离、地质条件、坡度条件、自然保护区分区、离省道距离、水源涵养分区等10个因子进行因子分析。

将352个村庄进行聚类,聚类结果如下:

第一类为生态因子影响敏感的村庄,位于水源一级涵养区内,重点渗漏区内。共65个。

第二类为微区位条件优越的村庄。离镇区、省道较近,且坡度小于15%,高程低于400米的这些村庄。共136个。

第三类为宏观区位条件劣势的村庄,远离高速公路出入口、中心城区。共7个

第四类为环境因子敏感的村庄,为地质灾害易发和自然保护区核心保护区较敏感区内。共116个。

(2)村镇规模体系规划

2020年,济南市南部山区(东片区)城镇人口达到12万人左右,村庄人口16.2万人,总人口达到28.2万人左右。

●城镇人口5万-10万人:仲宫镇,8.0万人。

●城镇人口1.0-5.0万人:柳埠镇,2.5万人;西营镇,1.5万人。

●大于2000人的村庄:28个,总人口62000人。

●1000-2000人的村庄:36个,总人口39000人。

●500-1000人的村庄:83个,总人口50000人。

●小于500人的村庄:79个,总人口11000人。

(3)村镇职能结构规划

●重点镇

仲宫镇:农副商贸型重点镇。

柳埠镇:旅游服务型重点镇。

●一般镇:西营镇,为农副产品加工型城镇。

●重点村:综合职能型中心村。

●一般村:分为农林生产型、旅游服务型基层村。

六、空间布局规划

(1)用地规划

人口总量控制:2020年总人口28.19万,城镇人口12万,城镇化水平42.6%;建设用地总量控制:建设用地12.93平方公里;度假休闲设施总量控制,基本农田总量控制,增加林地园地。

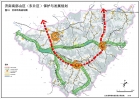

(2)空间布局结构:三核三带,U字主轴,开放结构。

三核——即区内三个主要的乡镇

三带——锦绣川、锦阳川、锦云川

U字主轴——即指由省道103的绕城高速至柳埠段、跑马岭公路和港西公路构成的“U”字型城镇发展主轴。

开放结构——南部山区(东片)空间发展形成网络型结构,与周边城镇发展高度融合。其中包括与济南城市中心区的联系、与泰安、莱芜等济南都市圈中心城市的联系等等,便于吸收外来动力和形成区域旅游发展的良性互动局面。